Finkenfang auf Malta

Finken wie Hänflinge, Kernbeißer, Erlenzeisige, Buch- und Grünfinken sind auf Malta beliebte Käfigvögel. Bis Anfang des neuen Jahrtausends war der Finkenfang mit Schlagnetzen ganz regulär in jedem Frühling und Herbst genehmigt. Mit dem Beitritt zur EU im Jahr 2004 musste das in der EU-Vogelschutzrichtlinie verankerte Vogelfangverbot in nationales Recht umgesetzt werden. Dafür wurde dem Land eine Übergangsfrist von drei Jahren zugestanden. In dieser Zeit - so der Beitrittsvertrag - sollte Malta eine Zucht aufbauen, die den Finkenfang überflüssig machen sollte. Dabei hat Brüssel zwei Punkte übersehen: Die Malteser lassen sich nicht gerne in ihre Traditionen hineinreden, und beim Vogelfang geht es gar nicht primär darum, Stubenvögel zu erbeuten, sondern um die Tätigkeit als solche. Deswegen erlaubt Malta den Fang auch entgegen EU-Recht bis heute. Mit immer neuen Tricks versucht die Regierung, das Fangbverbot der EU zu umgehen.

Auf Malta gibt es etwa 6.000 Fangstellen. Die Hälfte der Landesfläche wird von Städten eingenommen - auf dem verbleibenden Areal finden sich im Schnitt etwa 25 Vogelfangplätze pro Quadratkilometer. Wenn alle Anlagen in Betrieb sind, ist die Fläche der Netze mit etwa 80 Hektar größer als die von Maltas Hauptstadt Valletta.

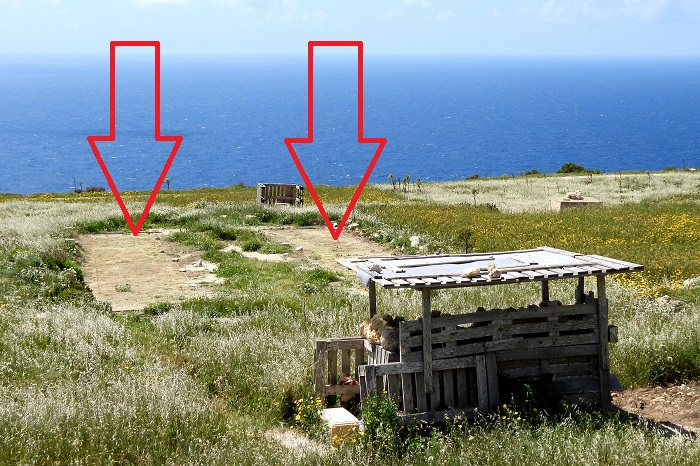

Rund 5.000 der Anlagen dienen dem Finkenfang, der Rest dem Fang von Lockvögeln wie - ganz legal - Goldregenpfeifern und Singdrosseln oder - illegal - Wachteln und Turteltauben. Jede einzelne besteht aus einem ebenen Platz für die beiden Netze, die nebeneinander am Boden liegen und mit großen Metallfedern auf Spannung gehalten werden. In ihrer Mitte gibt es Futter und Wasser, lebende Lockvögel sind in der Umgebung platziert. Wenn sich Vögel auf dem Platz zwischen den Netzen niederlassen, löst sie der in einem nahen Steinverschlag wartende Vogelfänger aus. Die Netze schlagen dann über den Tieren zusammen und fangen sie lebend.

Neben der Verwendung lebender Lockvögel, die ihr Leben meist in winzigen Käfigen fristen müssen, ist der Einsatz elektronischer Lockanlagen inzwischen weit verbreitet. Sie "singen" zuverlässiger als ihre gefiederten Vorbilder, sind billiger in der Anschaffung, brauchen weder Futter noch Wasser und sind deswegen ein weit effektiveres Lockmittel, als lebende Tiere. Aus diesem Grund sind sie verboten, während lebende Lockvögel bis zum Verbot des Finkenfangs erlaubt waren.

Finken sind zwar das Hauptziel der Fänger, aber nicht das einzige. Maltas Wappenvogel - die Blaumerle - wird ebenso gefangen wie der europaweit vom Aussterben bedrohte Ortolan. Auch Kurzzehenlerchen und Rotkehlpiepern wird gezielt nachgestellt. Der Fang dieser Arten war auf Malta bereits vor dem EU-Beitritt illegal.

Alle Finkenarten sind in der EU geschützt. Ausnahmegenehmigungen, mit denen sie dennoch zum Fang freigegeben werden dürfen, sind an strenge Auflagen gebunden. Dazu gehört, dass es keine andere zufriedenstellende Lösung für den Fang gibt. Da Finken leicht gezüchtet werden können, sollte ihr Fang also nicht erlaubt werden. Dennoch erlaubt Malta nach Ende der Übergangsfrist im Jahr 2007 den Finkenfang in jedem Herbst erneut. Die zunächst fast uneingeschränkte Genehmigung zum Vogelfang wurde durch stetigen Druck der Naturschutzverbände und der EU-Kommission immer weiter beschnitten - zumindest auf dem Papier. In der aktuellen Vogelfanggenehmigung sind die Fänger zu "Wissenschaftlern" umetikettiert worden. Sie durften die Tiere bis zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Jahr 2024 nur fangen, um sie nach wissenschtlichen Ringen zu untersuchen. Danach, so die Theorie, sollten sie die Vögel direkt wieder freilassen.

Viele Vogelfänger haben sich bereits vor dem endgültigen Fangverbot nicht an die Gesetze gehalten und entweder ihre Netze auch im Frühling ausgelegt oder elektronische Lockanlagen verwendet. Dass sie sich an die aktuellen Auflagen halten, bleibt zu bezweifeln.

Der Vogelfang auf Malta ist ein Politikum. Jäger, Vogelfänger und ihre Familien sind bei Wahlen oft das Zünglein an der Waage, üppige Wahlversprechen an die Traditionalisten gehören zum festen Ritual im Vorfeld jedes Urnengangs. Es wundert daher kaum, dass der politische Wille für ein konsequentes Vorgehen gegen die Wilderei mit Netzen wenig ausgeprägt ist. Kontrollen der Polizei sind selten und Gerichtsurteile gegen die wenigen erwischten Vogelfänger bewegen sich meist am unteren Rand des Strafrahmens.

Und noch ein Faktor fördert den illegalen Finkenfang: Während Finken in der ganzen EU unter Naturschutz stehen, sind Singdrosseln und Goldregenpfeifer jagdbare Arten. Für diese Arten sind die Auflagen einer Ausnahmeregelung zum Fang weit weniger kompliziert. Und so hat Malta den Fang von Singdrosseln und Goldregenpfeifern mit Netzen im Herbst erlaubt. Vordergründig geht es darum, die gefangenen Tiere als lebende Lockvögel bei der Jagd einzusetzen. Ein offenbar gewünschter Nebeneffekt dieser Fanggenehmigungen ist aber, dass sie zu erheblichen Verwirrungen im Gelände führen. Welche Fangplätze legal sind, und welche illegal, ist oft schwer zu erkennen.

Das Komitee gegen den Vogelmord arbeitet seit zwei Jahrzehnten gegen den Finkenfang auf Malta. Mit unseren Recherchen und der Lobbyarbeit in Brüssel haben wir dazu beigetragen, dass der Fang zumindest deutlich eingeschränkt wurde. Bei unseren Vogelschutzcamps kontrollieren wir die Einhaltung der Gesetze und bringen Wilderer vor Gericht.