Mit Geduld, Herz und Mut für den Zugvogelschutz

50 Jahre Komitee gegen den Vogelmord e.V.

Als Mitte der 1970er Jahre in Deutschland die ersten Zeitungsberichte über das unglaubliche Ausmaß der Zugvogeljagd in Italien erscheinen, beschließt eine kleine Gruppe von Vogelschützerinnen und Vogelschützern in Berlin, etwas zu tun. Am 1. März 1975 gründen sie das Komitee gegen den Vogelmord.

Heute, ein halbes Jahrhundert später, sind wir eine europaweit tätige Organisation und führend in der Bekämpfung des Vogelfangs und der illegalen Jagd. Zu den mehr als 30 Vogelschutzcamps im Mittelmeerraum kommen dafür jährlich 250 ehrenamtliche Helferinnen und Helfern aus ganz Europa und darüber hinaus zusammen. Von Spanien im Westen bis Libanon im Osten decken wir damit inzwischen die wichtigsten Brennpunkte der Wilderei ab und sichern Zugrouten und Rastplätze unserer Vögel. Der Weg dahin war lang.

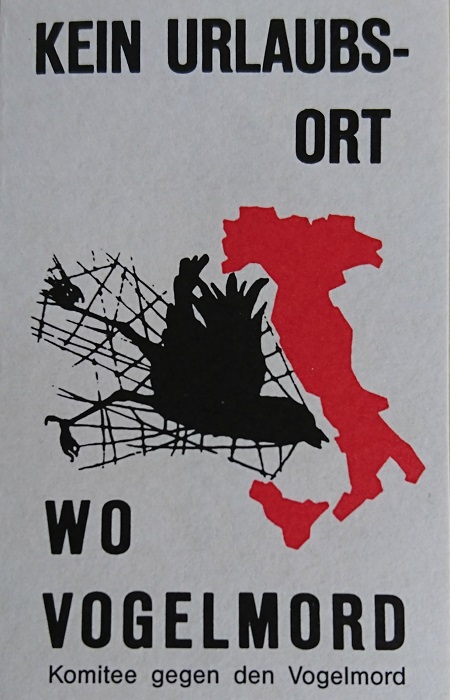

1975 – 1979 „Kein Urlaubsort wo Vogelmord“

Fotos von italienischen Jägern mit Bergen toter Singvögel lösen eine Welle der Empörung in Deutschland aus. Was aber tun gegen zwei Millionen Jäger und Vogelfänger zwischen Brenner und Sizilien? Italien ist zu dieser Zeit das beliebteste Urlaubsland der Deutschen – die Antwort liegt auf der Hand: Ein Tourismusboykott muss her! Dass die deutschen Urlauber nicht wirklich auf einen solchen Aufruf reagieren werden, wissen zu diesem Zeitpunkt weder wir, noch die Tourismusindustrie. Bei der sitzt der Schock tief.

Mit der Komitee-Kampagne „Kein Urlaubsort wo Vogelmord“ wächst in Rom die Erkenntnis, dass die Vogeljagd kein gutes Aushängeschild für ein Urlaubsland ist. In vielen touristischen Zentren werden die Jäger von den Behörden ins Hinterland gedrängt, gerupfte Rotkehlchen und Lerchen verschwinden in kurzer Zeit von den Wochenmärkten und aus den Speisekarten. An der Adria werben schon 1977 die ersten Dörfer für sich als „vogelmordfreie Zonen“.

In anderen Regionen geht das millionenfache Vogelmorden jedoch unvermindert weiter. Hier sind Aufklärungsarbeit und bessere Gesetze bitter nötig, ebenso wie aktive Partnerverbände vor Ort. Mit vom Komitee in Deutschland gesammelten Spenden werden Flugblätter, Demonstrationen und Tagungen finanziert und immer mehr Bündnisse geschmiedet. Unter dem internationalen Druck novelliert Italien 1978 sein Jagdgesetz – zahlreiche Vogelarten werden unter Schutz gestellt, kürzere Jagdzeiten und ein Verbot der Jagd in Schutzgebieten festgelegt.

Die gestarteten Kampagnen führen zu zahlreichen Kontakten des jungen Komitees gegen den Vogelmord ins Ausland. Sehr schnell wird klar, dass Jagd und Vogelfang auch in anderen Ländern Europas ein erhebliches Problem sind. Dringend nötig ist eine gesetzliche Regelung für den ganzen Kontinent, die Europäische Gemeinschaft (EG), aus der später die EU hervorgeht, wird zum zweiten wichtigen Schauplatz unserer Arbeit. Mit Lobbyarbeit und Gutachten über die Situation der Zugvogeljagd gestalten Experten des Verbandes maßgeblich die jagdrelevanten Bestimmungen der EU-Vogelschutzrichtlinie mit. Mit ihrer Verabschiedung im Jahr 1979 wird der Grundstein für einen umfassenden Natur- und Vogelschutz in Europa gelegt – und damit für die praktische Arbeit des Vereins, die fortan unser Markenzeichen wird.

1980 – 1984 Gefälschte Ringe und geschützte Teiche

Der Verein wächst schnell. Eine Kampagne gegen den Vogelfang in Belgien startet 1980, die Zugvogeljagd im deutschen Wattenmeer wird 1981 zum großen Thema. Eine Protestaktion gegen das jährliche Taubenwettschießen in Florenz (Toskana), bei dem während eines Wochenendes 3.000 Brieftauben von „Sportschützen“ abgeschossen werden, beginnt ebenfalls 1981 und endet bereits 1984 mit einem Verbot dieses Massakers.

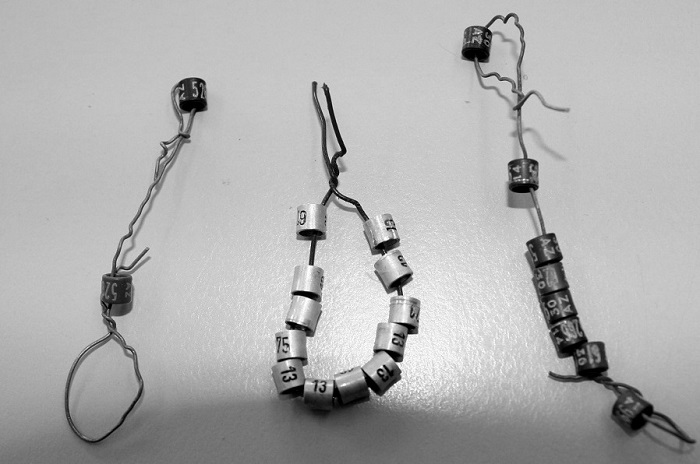

Neben der Arbeit in Italien fließt zu Beginn der 1980er Jahre die meiste Energie in das Thema Wildvogelhandel. In Deutschland gibt es viele „Vogelliebhaber“, die nicht nur heimische Finken als Stubenvögel züchten und halten, sondern auch mit Netzen fangen. Der Fang ist zum Teil sogar noch erlaubt, allerdings nur zur Blutauffrischung des Zuchtstamms. Doch von dieser Beschränkung halten viele Vogelzüchter nichts und fangen munter für den Tierhandel. Dompfaffen und Stieglitze, Kernbeißer und Kreuzschnäbel sind ein lohnendes Geschäft.

Um dem illegalen Handel einen Riegel vorzuschieben, recherchieren Komitee-Mitarbeiter verdeckt in der Szene, kaufen Vögel und lassen die Tiere von Gutachtern untersuchen. Immer mehr stellt sich heraus: Der heimische Vogelmarkt ist von Wildvögeln geradezu überschwemmt. Mit gefälschten Ringen werden die Tiere von den Fängern legalisiert, teilweise brechen sie den Finken aber auch die Zehen, um die engen echten Ringe am Bein zu platzieren. Nach einer Anzeigenwelle werden viele der angeblichen Zuchtbetriebe geschlossen, die Bundesländer erlassen schärfere Gesetze, und die meisten Zoogeschäfte verzichten freiwillig auf den Verkauf heimischer Vögel. Mit dem 1986 verabschiedeten ersten Bundesnaturschutzgesetz wird der Vogelfang in Deutschland verboten. Dass wir 40 Jahre später in Italien mit der gleichen Problematik beschäftigt sein werden, ahnen wir da noch nicht.

Aber Vögel brauchen nicht nur sichere Zugwege, sondern auch geeignete Brutgebiete. Eine Erbschaft versetzt das Komitee in die Lage, ein Schutzgebiet zu kaufen. Zusammen mit der Naturschutzgruppe Raisdorf wird im Jahr 1984 ein Teichgebiet am Ortsrand von Raisdorf (heute Schwentinental) - gelegen wenig östlich von Kiel/Schleswig-Holstein - gekauft. Hecken werden gepflanzt, Nistkästen aufgehängt und mit schwerem Gerät Flachwasserzonen geschaffen. Das Gebiet wird mit den Jahrzehnten zum Kernstück des vereinseigenen Schutzgebietes werden. Heute brüten hier unter anderem Rothalstaucher, Eisvögel und Teichrohrsänger, an Amphibien sind neben den häufigen Arten auch Moorfrösche, Kammmolche und Laubfrösche vertreten.

1985 – 1989 Vogelschützer in Lebensgefahr

Dass die Vogelfänger und Wilderer nicht über die Einmischung ausländischer Vogelfreundinnen und Vogelfreunde glücklich sein würden, war klar. Mit der Ausweitung der praktischen Einsätze in Belgien und Italien zeigt sich, dass sie das Komitee gegen den Vogelmord als wirkliche Gefahr für ihre Traditionen sehen. Die Vogelfänger sind Widerstand nicht gewohnt und reagieren äußerst aggressiv – eine ganze Weile gehören blaue Augen und zerstochene Autoreifen zum Alltag.

In Belgien werden Protestmärsche des Komitees in Eupen, Verviers oder Malmedy zum Spießrutenlauf, und an der deutsch-belgischen Grenze kommt es an fast an jedem Herbstwochenende zu Problemen mit verärgerten Vogelfängern. Bei fast wöchentlich stattfindenden Demonstrationen ziehen Komitee-Mitglieder an die grüne Grenze in der Eifel, wo auf belgischer Seite die Vogelfänger ihre von der EU verbotenen Netze aufgebaut haben. Mit großer Regelmäßigkeit greifen die Vogelfänger zur Mistgabel und attackieren die friedlich Demonstrierenden. Das wichtigste Ziel wird dabei stets erreicht: Die Medien freuen sich über den – wie sie es nennen – „Vogelkrieg“ und machen das Thema bundesweit bekannt.

Ende der 1980er Jahre kippt die Stimmung gegen den Vogelfang. Die Belgier sprechen sich für eine Abschaffung der Tradition aus, die Regierung des benachbarten Nordrhein-Westfalens macht massiv Druck. 1988 verurteilt der Europäische Gerichtshof nach einer Umweltbeschwerde des Komitees und seines Partnerverbandes LRBPO Belgien erstmals wegen des Verstoßes gegen die EU-Vogelschutzrichtlinie, 1989 werden die Netze im deutsch-belgischen Naturpark Hohes Venn verboten.

1985 gibt es das erste echte Vogelschutzcamp des Komitees in Italien: Nach Vorexkursionen in den Jahren 1983 und 1984 kommen nun erstmals deutsche und italienische Komitee-Mitglieder zusammen, um gemeinsam Fallen und Netze einzusammeln. Zunächst sind es nur Wochenendaktionen und die Strategie beschränkt sich darauf, so viele der verbotenen Fanggeräte wie möglich unschädlich zu machen. An eine Polizeiunterstützung, wie sie hier ab Ende der 1990er Jahre aufgebaut wird, ist noch nicht zu denken. Und auch in Italien brechen Vogelschützer-Knochen: Bei schweren Zwischenfällen wie z. B. 1987 am Colle San Zeno und 1988 in Treviso Bresciano werden Teilnehmende der Vogelschutzeinsätze verletzt.

Als die Auseinandersetzungen am schärfsten sind, erhalten wir den Ritterschlag der Bundesregierung: 1987 erkennt Bundesumweltminister Klaus Töpfer das Komitee als Naturschutzverband an. Als Träger öffentlicher Belange können wir nun bei bundesweiten Planungsvorhaben Stellungnahmen abgeben und werden bei Gesetzesvorhaben gehört.

1990 – 1994 Die ersten großen Erfolge

Belgien bildet die Blaupause für die Vogelschutzkampagnen des Vereins: Mit gezielten Aktionen vor Ort, Medien- und Lobbyarbeit, einem guten Kontakt zur EU, dem geschickten Einsatz von Gerichtsverfahren und viel Langmut zeigen wir hier, wie man ein aussichtlos scheinendes Projekt zum Erfolg führen kann: 1992 verkürzt die Regierung die Fangsaison deutlich und im September 1993 wird der Vogelfang endgültig verboten! In nur neun Jahren hat das Komitee gegen den Vogelmord gemeinsam mit seinen Partnern eine der Hochburgen des Vogelfangs in Europa zu Fall gebracht. Wenn es hier gelingt, warum nicht auch anderswo?

Auch in Italien führt die 1975 begonnene Kampagne zu einem ersten großen Etappensieg: 1992 bekommt Italien ein modernes Jagdgesetz – viele Vogelarten werden unter Naturschutz gestellt, der Vogelfang mit Fallen und Netzen verboten, die Jagdsaison auf vier Monate verkürzt und der Verkauf geschossener Vögel untersagt.

Durch die Einschränkungen läuft den italienischen Jägern der Nachwuchs davon – von den vormals zwei Millionen Jagdlizenzinhabern sind 1995 nur noch 900.000 übrig. Dennoch gelingt es dem verbliebenen harten Kern, seinen politischen Einfluss in Rom zu zementieren. Mit Sondergenehmigungen für den Vogelfang und den Abschuss eigentlich geschützter Vogelarten sichern sich die Jäger noch über zwei Jahrzehnte die Rechte, die sie 1992 eigentlich verloren hatten. Zum Fang von Drosseln und Lerchen, die für die Jagd als Lockvögel benötigt werden, gibt es ebenfalls großzügige Ausnahmeregelungen. Und der Abschuss von Buch- und Bergfinken wird unter fadenscheinigen Begründungen Jahr für Jahr erlaubt.

1994 beauftragt das Komitee ein Anwaltsbüro in Mailand mit der Klage gegen zwei dieser Sondergenehmigungen. Das Verwaltungsgericht der Lombardei gibt uns Recht und stoppt die Finkenjagd und den Vogelfang. Ein großer Erfolg – der uns rund 20 Jahre lang zu treuen Kunden der Gerichte macht. Denn die jagdfreundlichen Regionalregierungen werden noch bis weit ins neue Jahrtausend hinein jedes Jahr Dutzende derartiger Sondergenehmigungen erteilen, gegen die zu streiten es sich lohnen wird. Erst 2014 wird Schluss damit sein.

Während Richter und Anwälte sich in Italien um Finken streiten, wächst im Jahr 1994 das Komitee-Schutzgebiet in Schleswig-Holstein mit dem Kauf großer Flächen in der Schwentine-Niederung auf über 95 Hektar Größe. Und im deutschen Wattenmeer endet nach 13 Jahren der Komitee-Kampagne am 31.12.1994 die Jagd ein für alle Mal!

1995 – 1999 Fallen unter Palmen und Pinien

Die frei werdenden Kräfte, die ein Jahrzehnt in Belgien gebunden waren, ermöglichen dem Komitee gegen den Vogelmord in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine Ausweitung der Aktionen nach Frankreich und in den Süden Italiens. Während in Deutschland, Belgien und Italien der Vogelfang endlich verboten ist, zeigt Frankreich keinerlei Ambitionen, den Vogelschutz voranzubringen. Ganz im Gegenteil: Brutale Fangmethoden wie Rosshaarschlingen, Steinquetschfallen oder Leimruten erleben als angebliche Traditionen eine Renaissance.

1996 beginnen wir mit umfangreichen Recherchen in Frankreich. Das Ausmaß des Vogelfangs mit Schlingen in den Ardennen wird ebenso dokumentiert wie der Fang von Kiebitzen mit Schlagnetzen in der Champagne oder der Lerchenfang bei Bordeaux. Später folgen auch Recherchen zu Steinquetschfallen und Leimruten in Südfrankreich. Die Ergebnisse werden in Brüssel vorgelegt und dienen als Grundlage für mehrere Umweltbeschwerden des Komitees bei der EU-Kommission. Bei Protestaktionen werden hunderttausende Unterschriften gegen den Vogelmord in Frankreich gesammelt. Leider bleibt der große Erfolg vorerst aus. Immerhin wird 1999 aufgrund unserer Initiative der Fang von Ortolanen verboten und der Kiebitzfang in der Champagne eingeschränkt. Frankreich bleibt aber bis in die 2020er Jahre das Sorgenkind des internationalen Vogelschutzes.

Ganz anders entwickelt sich die Situation in Süditalien: An der Küste und auf den Inseln rund um Neapel ist der illegale Vogelfang mit Schlagfallen zu Beginn der 1990er Jahre weit verbreitet. Gefangen werden vor allem Braunkehlchen, Nachtigallen und Gartenrotschwänze – in Mitteleuropa hochgradig gefährdet. Die 1993 begonnenen Komitee-Einsätze auf der Insel Ischia werden ab 1996 deutlich ausgeweitet. Bald kontrollieren Mitglieder des Komitees und seiner italienischen Partnerverbände LAC und WWF auch regelmäßig die Inseln Ponza, Capri und Procida, ebenso wie die berühmte Amalfiküste. Zunächst werden tausende von Fallen eingesammelt; durch die hier erstmals praktizierte gute Kooperation mit der Polizei geraten die Wilderer aber schnell ins Hintertreffen.

Auch auf Sardinien werden wir aktiv: Seit 1996 finden in jedem Spätherbst Vogelschutzcamps auf der italienischen Mittelmeerinsel statt, bei denen zu Beginn weit über 10.000 illegale Rosshaarschlingen abgebaut werden. Dass 20 Jahre später eine Zeit kommen wird, in der man kaum mehr 100 der brutalen Fallen hier finden würde, kann sich zu diesem Zeitpunkt niemand vorstellen.

2000 – 2004 Papageienschutz und Gänsejäger

Im Jahr 2000 ist der Vogelfang in Deutschland kein großes Thema mehr, die Stubenvögel werden nun hauptsächlich in den Tropen gefangen. Exotisches Ziergeflügel – früher ein Statussymbol für Reiche – wird durch die Globalisierung für jedermann erschwinglich. In der freien Natur gefangene Papageien aus Südamerika, Gimpel aus Asien und afrikanische Finken sind überall erhältlich. Deutschland gehört in dieser Zeit zu einem der wichtigsten Absatzmärkte für im Regenwald gefangene Wildvögel. Für einen Papagei im Wohnzimmer sterben bis zu 20 Artgenossen auf dem Transport.

Während privat finanzierter Reisen nach Südamerika erstellen Komitee-Mitarbeiter erstmals Filmaufnahmen vom Papageienfang für deutsche Händler und den Zuständen bei den Exporteuren. Die grausamen Szenen laufen später im deutschen Fernsehen auf allen Kanälen. Mit der zunehmenden Digitalisierung spielt auch das Internet eine zunehmende Rolle beim illegalen Tierhandel. Das Komitee erkennt das Problem und beginnt erstmals damit, verdächtige Angebote zu überprüfen. Nach einer im Jahr 2003 veröffentlichten Studie des Komitees über den massenhaften Handel mit geschützten Tiertrophäen bei eBay verschärft das Unternehmen die Überwachung der Versteigerungen.

Unsere in den 1980er Jahren gestartete Kampagne „Ein Käfig ist kein Lebensraum“ endet 2007 mit einem Knall: Die EU verhängt ein striktes Einfuhrverbot für wildgefangene Vögel aller Arten. Zwar nicht vorrangig aus Gründen des Tier- oder Artenschutzes, sondern zum Schutz vor Tierseuchen wie der Vogelgrippe, aber der Effekt ist der gleiche: Der Import wildgefangener Papageien und anderer Exoten nach Europa ist vorläufig gestoppt.

Unterdessen macht ein anderes Komitee-Projekt Furore: In den großen Feuchtgebieten Ostdeutschlands tummeln sich nach der Wiedervereinigung zahlreiche Jagdgäste aus dem Westen und frönen der Gänsejagd, die in den Wendejahren von den Behörden weder überwacht noch reguliert wird. Unsere 1997 begonnenen Kontrollen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt führen nach der Jahrtausendwende zu einer Beruhigung der Situation. Zwar gibt es dort bis heute Verstöße, aber in den meisten Naturschutzgebieten können die Zugvögel inzwischen in Ruhe rasten.

Ein zukünftig weiteres wichtiges Einsatzgebiet zeigt sich im Jahr 2001 am Horizont: Um gegen die Jagd auf Greifvögel und dem Vogelfang mit Netzen auf Malta vorzugehen, beginnen wir mit einem ersten kleinen Frühlingseinsatz auf der Insel. Zum Einstand finanziert das Komitee der maltesischen Polizei einen Außenbordmotor, damit die Beamten den Wilderern auch auf hoher See das Handwerk legen können.

2005 – 2009 Vogeljäger vor Gericht

Im norditalienischen Brescia gelingt Mitte der 2000er Jahre der Durchbruch: Statt nur Fallen abzubauen, geben wir nun regelmäßig Hinweise an die Forstpolizei, die die Wilderer direkt an den Fangplätzen überführt. 2001 finden wir noch mehr als 12.000 Bogenfallen, dann purzeln die Zahlen in den Keller. Die Aufgriffe der Polizei verbreiten Angst und Schrecken – im Jahr 2005 sind es noch 3.753 Bogenfallen, 2009 nur noch knapp 2.000.

Erfolgreich sind wir aber nicht nur im Gelände. Unsere 1994 gestarteten Klagen gegen den in Italien immer wieder genehmigten Abschuss geschützter Finken und den Betrieb riesiger Vogelfanganlagen (roccoli) werden zu einer Siegesserie. Jedes Jahr verabschieden die Regionalregierungen neue Gesetze, die wenige Tage später wieder von den Verwaltungsgerichten „kassiert“ werden. Als unsere Anwälte 2008 mit einer Beschwerde beim obersten Gerichtshof Italiens Erfolg haben, ist das landesweite Ende der Sondergenehmigungen nah. Aufgrund unserer Initiative verurteilt der Europäische Gerichtshof Italien im Jahr 2010 wegen Verstoß gegen die EU-Vogelschutzrichtlinie, 2013 beendet eine Gesetzesnovelle die Finkenjagd, 2014 werden die letzten Fanganlagen geschlossen!

Urteile fallen indes nicht nur in Italien. Die illegale Greifvogelverfolgung in Deutschland beschäftigt das Komitee gegen den Vogelmord schon seit Ende der 1970er Jahre, aber ab 2005 wird das Ausmaß deutlich. Vor allem in Nordrhein-Westfalen leiden Habichte, Bussarde und Milane unter der Verfolgung. Nach der Verurteilung eines Jägers aus Düren, den Komitee-Mitarbeiter im Jahr 2007 mit einer Greifvogelfalle vor laufender Videokamera stellen, wird die Arbeit für einen besseren Greifvogelschutz zu unserer zentralen Kampagne in Deutschland.

Im Jahr 2007 beginnt das erste große Herbst-Vogelschutzcamp auf Malta. 30 Vogelschützer aus ganz Europa kontrollieren Jagd- und Fangplätze auf dem Inselarchipel und sorgen international für Furore. In nur wenigen Jahren gelingt es, die illegale Jagd auf geschützte Großvögel unter Kontrolle zu bringen. Hier kommt auch erstmals der englische Vereinsname CABS („Committee Against Bird Slaughter“) auf, und auch der Begriff „Bird Guard“ – später ein Markenzeichen – wird aus der Taufe gehoben.

Ebenfalls im Jahr 2007 starten wir ein ganz anderes Projekt zum Schutz von Greifvögeln: In der Zülpicher Börde, vor den Toren unserer Bonner Geschäftsstelle, brüten Wiesen- und Rohrweihen in Getreidefeldern und verlieren Jahr für Jahr bei der Ernte ihre Bruten. Zusammen mit Landwirten und Behörden schützen wir die Nester – das zunächst sehr lokale Projekt wird nach und nach ausgeweitet, 15 Jahre später wird das gesamte Gebiet flächig überwacht und alle Bruten der seltenen Vögel erfasst.

2010 – 2014 Neue Herausforderungen

In den 2010er Jahren wächst das Komitee gegen den Vogelmord in einer Geschwindigkeit wie nie zuvor. Mit mehr Ehrenamtlern, gestiegenen finanziellen Mitteln, der Erfahrung aus den zahlreichen erfolgreich zurückliegenden Kampagnen und der guten Reputation durch unsere Erfolge können wir zu neuen Ufern aufbrechen.

Im September 2008 beginnen unsere großen Herbsteinsätze gegen den Vogelfang mit Leimruten auf Zypern. Hier waren wir zunächst nur im Frühling aktiv. 2011 findet auch die erste Aktion gegen die Ortolan-Wilderei in Frankreich statt – weil „Gourmets“ in Restaurants bis zu 200 Euro für einen Ortolan zahlen, erfreut sich die Wilderei hier größter Beliebtheit und wird von den Behörden toleriert. Im gleichen Jahr führen wir das erste Komitee-Vogelschutzcamp in Ostspanien durch, wo trotz des Verbotes aus den 1990er Jahren immer noch hunderttausende Singvögel mit Leimruten gefangen werden. Im Jahr 2014 schaffen wir zudem mit der Einstellung einer britischen Vogelschützerin auf Malta eine erste Dauerpräsenz in einem Komitee-Einsatzgebiet. Auf der Mittelmeerinsel können wir damit unsere Vogelschutzeinsätze von bislang vier auf über 18 Wochen ausweiten.

Dass die Grenze unserer Vereinsarbeit mit der Außengrenze der EU übereinstimmt, wird spätestens 2013 hinfällig. Die rasant an Bedeutung zunehmenden Sozialen Medien erlauben den Blick in einen Abgrund, der uns fortan beschäftigen wird wie kaum ein anderes Thema: die Wilderei im Libanon. Zunächst werten wir Trophäenbilder aus, die libanesische Jäger selbst im Internet veröffentlichen. Das ungeheuerliche Ausmaß der Wilderei auf Störche, Greifvögel und Dutzenden Singvogelarten wird in einer Studie vorgestellt und sorgt für internationales Aufsehen. Niemand ahnt, dass unsere „Bird Guards“ nur wenige Jahre später selbst im Nahen Osten aktiv werden.

An den geografisch am meisten entgegengesetzten Polen unserer Arbeit – ganz im Norden in Schleswig-Holstein und ganz im Süden in Kalabrien – übernehmen wir die Schirmherrschaften für zwei weitere Projekte: Seit dem Jahr 2013 finden die Aktionen gegen die illegale Greifvogeljagd an der Straße von Messina unter Flagge und mit Finanzierung des Komitees gegen den Vogelmord statt. Im Jahr 2014 übernehmen wir die Trägerschaft für das „Projekt Froschland“ von einem aufgelösten Partnerverein. Ziel dieses vom Umweltministerium in Kiel finanzierten Projektes ist die Anlage und Wiederherstellung von Gewässern in Schleswig-Holstein. Bis zum Jahr 2024 werden es 500 Stück sein!

2015 – 2019 Zedern und Greifvögel

Spanien erweist sich Mitte der 2010er Jahre als dankbares Einsatzgebiet. Die Wilderer hier sind weit weniger renitent als etwa auf Malta oder in Italien, so dass nur vier Jahre nach dem Start der Aktionen in Valencia eine Besserung sichtbar ist – so schnell wie bei noch keiner Kampagne zuvor. Hatten wir 2013 noch über 16.000 illegale Leimruten zusammen mit der Polizei unschädlich gemacht, werden es 2019 nur noch 300 sein. Dafür tun sich andere Baustellen auf: 2017 finden wir die ersten Schlagfallen für Singvögel in Valencia, am Ende des Jahrzehntes die ersten Stellnetze in Castellon.

Am 02.09.2017 betreten wir mit dem ersten Einsatztag im Libanon wirklich Neuland. Der Zedernstaat ist nicht nur ein anderer Kulturkreis und außerhalb der EU, sondern Jagd und Wilderei haben hier ein Ausmaß, das jenseits der Vorstellungskraft europäischer Natur- und Tierfreunde geht. Ein aussichtslos scheinendes Himmelfahrtskommando? Genau das Richtige für uns! Mit Unterstützung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, engagierten lokalen Partnerverbänden und der Tochter des libanesischen Präsidenten – Claudine Aoun – starten wir unsere Aktionen im Nahen Osten. Die besonderen Herausforderungen machen neue Methoden nötig. Plötzlich steht die Ausbildung von Polizeikräften auf unserer Agenda und auch neue Verbündete müssen her: Im Libanon setzen wir erstmals auf die Kooperation mit Jägern, die der Vogeljagd abgeschworen haben und bekommen so einen Zugang zu den Wilderern. Was keiner für möglich gehalten hat, passiert tatsächlich: Die Polizei kommt mit uns ins Gelände, stellt Netze und Leimruten sicher und verhaftet Greifvogeljäger. Nach nur wenigen Jahren ist mit dem Gebirgspass Eghbe ein erstes Gebiet weitgehend beruhigt.

Nach 10 Jahren Aktionen auf Malta bietet sich auf der Mittelmeerinsel ein gemischtes Bild: 2017 ist der illegale Abschuss von Greifvögeln und Störchen erheblich zurückgedrängt. Der Finkenfang mit Schlagnetzen bleibt dagegen ein großes Problem, weil die Regierung den Fang im Herbst weiterhin erlaubt und so die „Tradition“ immer wieder befeuert. Auch die Verurteilung überführter Täter scheitert oft an der Beweislage. Seit Ende der 2010er Jahre gehen wir deswegen mehr und mehr dazu über, jeden Fall minutiös zu dokumentieren und so die Staatsanwaltschaft besser zu unterstützen. Im Jahr 2018 wurden aufgrund unserer Hinweise 12 Wilderer verurteilt, 2024 werden es fast 30 sein.

Doch warum in die Ferne schweifen, wenn die Wilderei so nah ist? Mit Förderung des Bundesamtes für Naturschutz starten wir im Jahr 2015 EDGAR – die Erfassungs- und Dokumentationsstelle für Greifvogelverfolgung und Artenschutzkriminalität. Nach und nach erweitern wir unser Netzwerk aus Nordrhein-Westfalen in die anderen Brennpunkte dieser Art der Umweltkriminalität, vor allem nach Niedersachsen, Brandenburg und Bayern. Neben der Dokumentation stehen eigene Kontrollen und Strafanzeigen sowie die Schulung von Behörden und Naturschutzverbänden im Fokus des Projektes. In nur 10 Jahren werden wir über 900 Fälle in Deutschland dokumentieren.

2020 – 2024 Auf zu neuen Inseln

Der Rückgang der Wilderei auf Ischia (Italien) und Zypern im Frühling bereitet den Weg in neue Einsatzgebiete: Die freiwerdenden Kräfte werden nun erstmals nach Griechenland geschickt – dem weißen Fleck auf der Komitee-Einsatzkarte. Den Start macht die Insel Zakynthos im Jahr 2023, wo unsere Teams eine völlig außer Kontrolle geratene Frühlingsjagd auf Turteltauben und Pirole vorfinden. Und gleich eine zweite griechische Insel wird ins Visier genommen: Im Herbst 2024 findet der erste Komitee-Einsatz auf Santorin statt, wo Vogelfänger von den Behörden völlig unbehelligt Finken mit Schlagnetzen fangen.

Italien rückt unterdessen wieder etwas mehr in den Fokus: Zwar geht der Vogelfang nach Jahrzehnten harter Arbeit überall deutlich zurück, aber neue Probleme wecken unsere Aufmerksamkeit: Im Podelta starten wir im Jahr 2020 Aktionen gegen die illegale Wasservogeljagd, im Piemont im Nordwesten des Landes führen Informationen über ausgeprägten Jagdtourismus zum Start einer Kampagne im Jahr 2021. Auch in den großen Ebenen in Venetien werden wir aktiv – zuerst gegen die illegale Sommerjagd auf Pieper im Jahr 2021 und seit 2023 auch gegen die Finkenjagd im Herbst.

In Frankreich geht der Vogelfang im Jahr 2021 mit einem großen Knall zu Ende: Unser Partnerverband LPO hat mit unserer Hilfe mehrfach gegen den immer noch jährlich genehmigten Vogelfang geklagt und letztlich Recht bekommen. Der Vogelfang – so der oberste Gerichtshof in Paris – sei nicht mit der EU-Vogelschutzrichtlinie vereinbar und sofort verboten. Wo andere Traditionalisten als unbelehrbare Wilderer fortan illegal Fallen und Netze aufstellen, haben die französischen Vogelfänger sang- und klanglos die Segel gestrichen. Bei Exkursionen im Jahr 2024 und 2025 sind keine aktiven Fangstellen in Frankreich mehr gefunden worden! Es sieht ganz so aus, als seien Leimruten und Schlingen, Steinquetschfallen und Netze in Frankreich Geschichte!

50 Jahre aktive Arbeit für den Vogelschutz hat uns zweierlei gelehrt: Mit Erfahrung, Mut und Zuversicht kann man viel erreichen. Aber die Gegenseite schläft nicht. Jeder erstrittene Erfolg muss verteidigt werden, meist über Jahrzehnte. Wir werden also noch lange in unseren Einsatzgebieten aktiv sein und so manchen Rückschlag einstecken müssen. Am Ende aber – das haben die letzten fünf Jahrzehnte gezeigt – werden die Zugwege unserer Vögel jedes Jahr ein Stück sicherer.

Dieser Artikel ist im April 2025 auch in Ausgabe 29 unserer Zeitschrift Artenschutzbrief erschienen.